La mosaïque connaît une renaissance dans la seconde moitié du XIXème siècle, suite à l’invention de la pose indirecte par Gian Domenico Facchina, pour les mosaïques de l’opéra Garnier. Cette technique permet alors de réduire substantiellement les coûts de réalisation et développe un usage décoratif de la mosaïque, qui se poursuivra avec l’Art nouveau puis l’Art déco. Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que des artistes s’empareront de la mosaïque, certains directement, d’autres s’appuyant sur des ateliers d’artisans mosaïstes pour mener à bien leur projet. Fernand Léger est l’un de ces artistes . Il entend restituer la monumentalité de certaines de ses œuvres par la mosaïque.

Nous sommes au Plateau d’Assy qui a été , de 1930 à 1960 , un haut lieu des sanatoriums en Haute-Savoie. S’y niche une église, « Notre Dame de Toute Grâce », dont la façade est recouverte d’une mosaïque monumentale de Fernand Léger.

L’église y a constitué l’arène d’un projet artistique d’art total consacré au renouveau de l’art sacré . Ce chantier a été confié au chanoine Couturier, lui-même peintre et sculpteur. Celui-ci défendait l’idée que seul l’art contemporain était en capacité d’insuffler du sacré là où le religieux avait failli « pour garder en vie l’art chrétien, il faut, à chaque génération, faire appel aux maîtres de l’art vivant ».

C’est dans cette vision que s’origine la sollicitation exclusive d’artistes contemporains – croyants ou non – pour orner l’église. Y sont réunis une grande diversité de mediums : mosaïque, peinture, sculpture , vitrail, céramique soutenus par une l’architecture visant un « art total ».

Mosaïque et architecture s’entremêlent

Recouvrant la façade de l’église, une mosaïque de 172m² nous invite à y entrer.

Le projet naît de la rencontre, en 1945, à New -York, de Fernand Léger et du chanoine Couturier 2. Ce dernier va confier à Fernand Léger, en 1946, la décoration de la façade de l’église. Fernand Léger , depuis longtemps désireux d’inscrire ses œuvres monumentales dans l’architecture , va rentrer en France après son exil aux États -unis de 1940 à 1945.

« la réalisation de l’église d’Assy a été pour moi un évènement majeur dans ma vie d’artiste. Depuis longtemps j’attendais une occasion de réaliser une œuvre murale dans un matériau architectural. Cela a pu se faire en mosaïque grâce à la décision de l’abbé Devemy et du père Couturier. J’ai pu composer cet ensemble en couleurs vives sans pour cela détruire l’architecture(…) c’est la première fois je crois que cette participation -architecture-peinture-sculpture-trouve sa place »3.

Fernand Léger

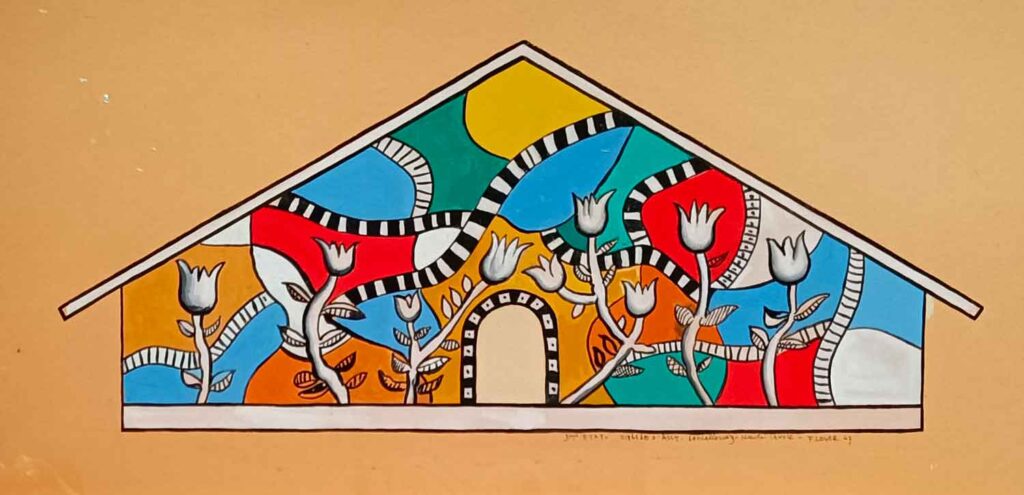

En 1947, il propose plusieurs maquettes sur le thème « les Litanies de la vierge ». Les aplats de couleurs vives vont égayer l’édifice massif en grès du pays .

Des mosaïstes au travail

Fernand Léger va nouer une collaboration avec les mosaïstes Paul Bony et Pierre Gaudin de l’atelier Gaudin. L’atelier parisien – qui n’a cessé ses activités qu’en 2006 – était à l’époque renommé pour son expertise dans l’exécution d’ouvrages monumentaux et réputé pour le travail de mosaïques et de vitraux . De nombreux artistes tels que Jean Bazaine, Marc Chagall, Alain Manessier, Georges Rouault ont collaboré avec cet atelier.

La réalisation du travail a été mené selon une organisation du travail telle que suit :

- Le carton préparatoire a été réalisé par Fernand Léger

- le mosaïste Paul Bony (qui était également verrier et a réalisé les vitraux de l’église) faisait le travail d’interprétation et de transposition du carton préparatoire.

- L’atelier Gaudin a réalisé la mosaïque.

C’est la technique italienne de pose indirecte, utilisée pour la première fois pour les mosaïques de l’opéra Garnier, qui a été mise en œuvre. Le travail préparatoire a donc été effectué en atelier puis al mosaïque a été posée sur place. Les matériaux utilisés sont principalement des pâtes de verre, des céramiques émaillées qui offrent une grande gamme chromatique pour rendre les couleurs vives des aplats.

Les archives détenues par la Fondation Léger nous indiquent que l’artiste léger s’est intéressé au chantier sans participer directement à sa réalisation. Il a cependant régulièrement rencontré le mosaïste Pierre Gaudin, il a participé au choix des matériaux. La mosaïque est achevée en 1950.

Une première expérience qui en appelle d’autres

Même si le peintre et mosaïste italien Gino Sévérini4, a émis une critique à l’endroit de la mosaïque de Léger , cela n’a pas entravé l’envie de Fernand Léger de réitérer l’expérience.

« Léger a composé une sorte de jeu de cartes sur lesquels il a dessiné, dans le même esprit que l’as de cœur ou celui du carreau les attributs de la Sainte vierge(…) Sa tête est une des têtes habituelles de Léger ornée de rayons. Et le tour est joué »

. Sans doute dit -il «

était- ce sa première expérience et ne s’est-il pas méfié suffisamment du décalage entre le carton dessiné et la mosaïque réalisée, lui qui jusque- là avait contrôlé ses grandes peintures murales que ce soit à l’exposition internationales de Bruxelles en 1935 ou au Palais de la Découverte en 1937. Reste qu’Assy fit beaucoup pour la renaissance de l’art sacré et, plus généralement pour la collaboration des architectes et des artistes »

Gino Sévérini

En effet, à la suite de cette première fresque murale en mosaïque, Fernand Léger va être sollicité plusieurs fois à travers le monde pour intégrer ses œuvres dans l’architecture et l’espace public. On les retrouve ainsi notamment à l’auditorium de Sao Paulo, à la cité universitaire de Caracas, au siège de l’ONU, dans le hall de la maison de la Radio à Paris avec une fresque en céramique, au stade vélodrome de Hambourg, à l’école Paul-Eluard de Villejuif pour des céramiques murales. Il crée des maquettes et projets pour le Palais de l’Unesco, dont le Mur pour la Paix, qu’il n’a pu finaliser à cause de sa disparition en 1955.

Brève histoire de l’origine de l’église

En 1937, un prêtre, le père jean DEVEMY soigné pour tuberculose au sanatorium de Sancellemoz dont il est l’aumônier, lance le chantier d’une église paroissiale. Maurice Novarina en sera l’architecte. Sa construction sera achevée en 1942.

Le prêtre était déterminé, au-delà de l’existence d’une église paroissiale (à l’époque chaque sanatorium a sa chapelle) , à redonner au sacré sa place « perdue » en sollicitant l’art moderne. En effet, avec le chanoine Marie-Alain Couturier qui a été le promoteur du projet artistique, ils étaient convaincus que le sacré s’exprimait dans l’art moderne. Un vrai projet artistique s’amorce dès 1938, qui va s’achever en 1956 avec pour devise : « il faut rendre l’art à l’église et l’église à l’art »

Il s’agissait alors de mobiliser des artistes contemporains en capacité de réintroduire du sacré dans l’art religieux.. Marie-Alain Couturier peintre-sculpteur a été extrêmement précieux par sa connaissance du monde de l’art et les nombreux artistes qu’il côtoyait.

Le renouveau de l’art sacré allait s’incarner, à la fois dans une architecture moderne conçue par l’architecte savoyard Maurice Novarina , et dans l’engagement d’artistes qui avaient répondu à la sollicitation de Marie-Alain Couturier à l’instar de Jean Bazaine (vitraux), Pierre Bonnard (peinture), Georges Braque (peinture), Marc Chagall (céramique, vitraux, bas-relief) Jean Lurçat (tapisserie), Fernand Leger (mosaïque), Germaine Richier (sculpture), Georges Rouault (vitraux), Theodore Strawinsky (mosaïque), Matisse (céramique).

En mobilisant ces artistes, ces religieux affichaient la conviction qu’il n’était pas nécessaire que les artistes soient croyants pour participer du sacré.

Cette idée neuve allait susciter une réaction violente de l’église : Pie XII s’y opposait en condamnant des œuvres « dépravées qui doivent être bannies ou expulsées de l’église ». La polémique engendrée par l’appel à des artistes non croyants ne permettra à l’église d’être consacrée qu’en 1950 (le christ de Germaine Richier était le principal objet du scandale).

- « l’art et le sacré » lettre académie n° 99

- Dominicain qui a été l’élève de Maurice Denis

- G.Bouquier Fernand Léger, vivre dans le vrai. Adrien Maeght, 1987

- G.Sévérini « 1952 problèmes de l’art contemporain « arts avril 1952